随着AI、量子等新兴技术加速发展与落地,数字身份领域催生出多元新应用场景,但同时也面临技术迭代带来的严峻安全挑战。在此背景下,全球数字身份安全市场正在快速发展和迭代。在安全牛最新发布的《AI时代数字身份安全技术应用指南报告》中,围绕当前国内外数字身份安全市场的结构特征、主要厂商分布与竞争态势展开了研究和分析,并评估了不同类型厂商在技术研发、产品迭代、生态构建等方面的创新特点和能力,可以为企业组织理解该技术领域未来发展提供一定参考。

一、国际数字身份安全市场发展态势

从国际市场来看,BeyondTrust (美国)、Okta(美国)、ForgeRock(美国)、Omada(丹麦)、SailPoint(美国)、Ping Identity(美国)、RSA Security(美国)、Auth0(美国)、CyberArk(以色列)都是身份治理与访问管理(IGA)市场中具有代表性的核心参与者。然而自2020年起,受零信任架构普及、云服务渗透加速以及技术迭代升级等多重因素影响,这些国际头部企业的市场格局一直处于持续的动态调整之中。

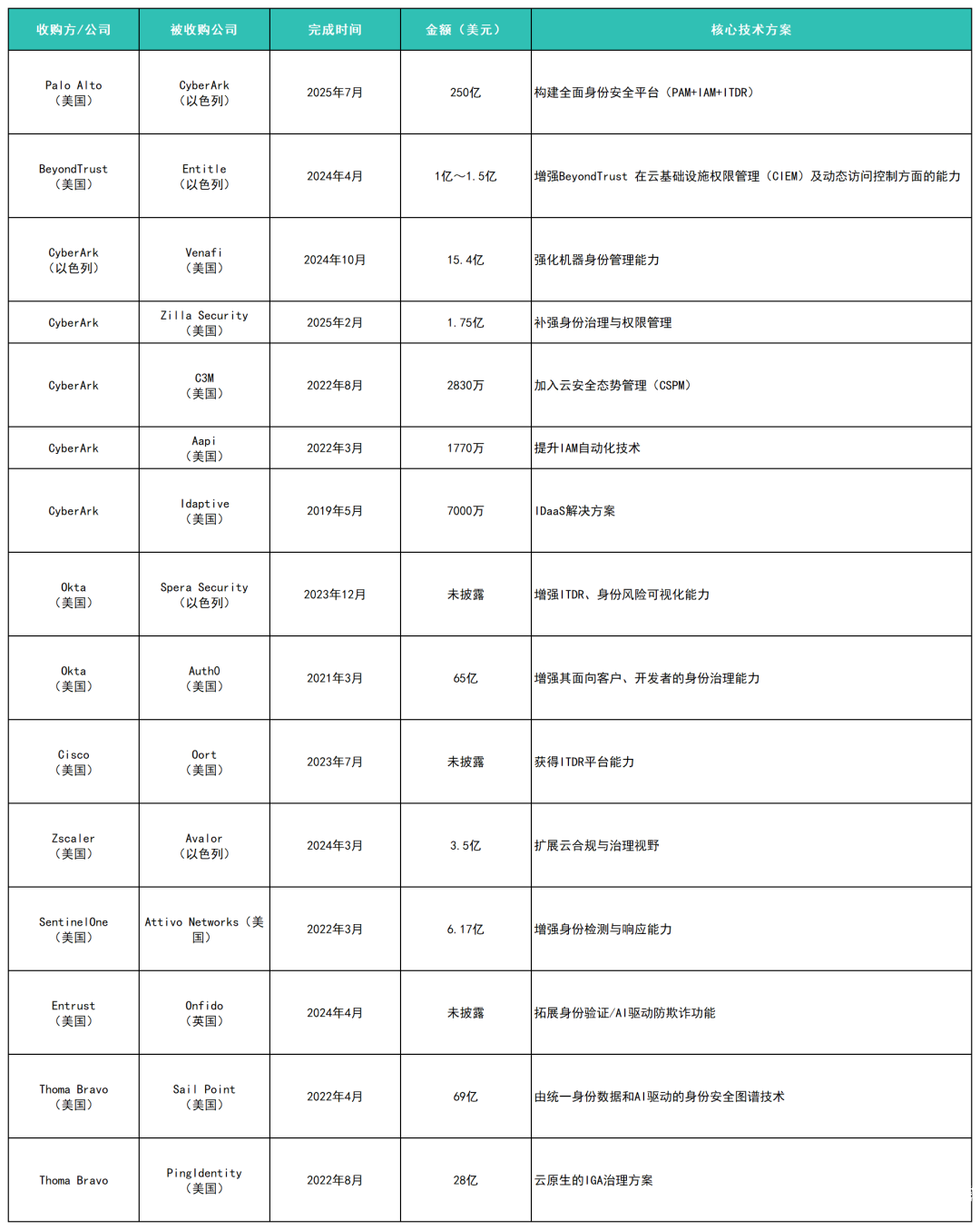

为能宏观地进行国际数字身份安全的市场格局分析,报告梳理出了近五年来15例数字身份厂商的并购事件,具体如表所示。

国际市场并购案例

国际市场并购案例

从表中可以看出,近几年驱动市场并购活动的技术因素,包括:云安全治理、零信任应用、机器身份治理、AI技术采用、威胁检测和响应、威胁可视化多个维度。其中,57%与身份治理与场景化应用相关,时间多集中于2020年左右,43%与身份安全相关,时间多集中在2023年及之后。

以欧美、以色列为代表的数字身份安全市场主要集中在安全厂商、身份管理厂商中。其中,网络安全、身份管理的巨头领导者,如Palo Alto、Okta、CyberArk、Cisco、Zscaler,通过并购补齐能力矩阵,并快速实现能力闭环,全球身份安全市场进一步向寡头化发展;而成立较早但市场规模较小的中小厂商,如Ping Identity、Auth0、Sail Point、Attivo Networks、Onfido被重塑,要么被收购,要么深耕细分领域;2020年及之后的新进入者,如Oort、Idaptive、Spera Security、Avalor,更多聚焦于新兴赛道(如机器身份、ITDR、去中心化身份、零信任)以规避正面竞争。

通过厂商并购活动,还可以看出当前国际身份安全市场发展的5个特点,分别是:

- 市场加速整合:相比2020年开始的前三年,近三年身份市场的并购活动更为频繁。尤其是CyberArk集中式多项收购,以及Palo Alto巨额并购行动,都体现出身份安全正快速平台化与集中化趋势。多厂商集成的复杂性,转向“一站式”身份安全治理平台,从IAM到PAM、IGA、ITDR、机器身份的全链条覆盖。

- ITDR成为新增长点:ITDR正逐渐成为IAM与PAM的“第四支柱”能力,厂商之间在此领域竞争激烈。除了Okta与SentinelOne外,Cisco、CyberArk也在积极进入ITDR方向,强调对身份威胁的监控与响应能力。

- 机器身份与自动化治理兴起:当前AI Agent、IoT 设备、微服务等机器身份数量呈爆炸式增长,其生命周期短、变更频繁,传统IAM无法满足管理与合规需求。驱使机器身份管理与自动化治理成为平台核心模块,进入厂商投资重点。以Venafi为代表的机器身份管理、Aapi为代表的IAM自动化成为并购重点,非人身份的重要性突显。

- 云与多云安全结合:云技术的发展使云原生成为企业的新基础设施,云与多云环境下,身份权限、安全策略、访问控制需要统一治理,尤其在金融、医疗、跨国业务中。云服务商需要通过“身份+云安全”的融合方案,与CSPM、CIEM形成技术闭环。这也进一步驱使Zscaler、Cisco等云服务提供商通过收购身份安全厂商,建立多云治理与身份策略协同。

- AI驱动与欺诈防控并进:在Deepfake、合成身份欺诈的挑战下,金融、支付、加密货币等领域的传统KYC/AML 流程亟须AI增强。从Entrust收购Onfido(AI 身份验证与防欺诈),以及Okta、CyberArk 在产品中加入AI风险分析能力的行动中,可以预见:AI不仅用于用户体验优化(智能认证),更成为身份风险分析与防欺诈的核心工具。

二、中国数字身份安全市场发展态势

国内早期的IGA市场,主要是以PKI为主密码厂商和以IAM为核心的身份管理厂商。随着IGA市场向身份安全演进,参与者除了密码厂商、IAM厂商,还加入了云计算、安全厂商。同时,市场涌现一批专注于数字身份场景化应用的年轻企业。整体来看:

- IGA领域,如:信安世纪、吉大正元、亚信安全、派拉软件、竹云科技、九州云腾、神州泰岳、中科恒伦、宁盾科技等;

- 云计算领域,如:阿里云、腾讯云、百度安全;

- 网络安全领域,如:奇安信、绿盟科技;

- 创新企业,如:无胁科技、安几科技、Authing(蒸汽记忆)、美云智数等。

数字身份安全与身份认证、密码、网络安全、数据安全、隐私计算领域相互交叉、嵌套。从《AI时代数字身份安全技术应用指南(2025版)》报告调研结果来看,目前各领域都有代表性企业在推进数字身份技术的研究和落地应用,整体呈现着以IAM和PKI体系为基础,安全增强技术多元化、相互交叉、融合并进的态势。

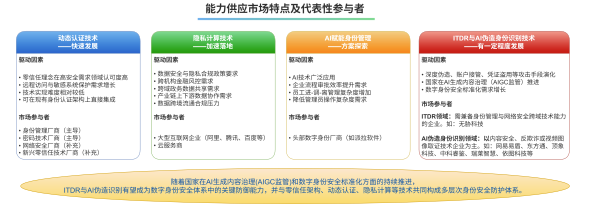

当前国内数字身份安全供应市场特点,主要有以下几方面:

(一)零信任理念驱动下,动态认证技术得到快速发展

近年来,零信任理念得到了国内诸多行业用户的认可,并且在银行、能源、政务等高安全需求领域有一定应用。但从产业落地进展来看,由于老旧系统的存在、国内标准和政策驱动不足,系统性改造面临较大的阻力。目前,行业应用主要集中于软件定义边界(SDP)、微隔离、身份驱动访问控制等模式,其中,SDP在远程访问与敏感系统保护场景中应用较多。

在身份管理领域,动态认证作为零信任架构的核心技术之一,凭借技术实现难度相对较低、可在现有身份认证架构上直接集成等特点,在多个行业得到了快速推广。动态认证通常需要结合风险的多因子认证(MFA)、行为生物识别、动态口令、会话风险分析等技术。

当前,国内动态认证市场的参与者以身份管理厂商、密码技术厂商为主;同时,网络安全(访问控制)厂商与新兴零信任技术厂商作为重要补充,通过技术协同进一步丰富了市场供给,推动动态认证技术在多场景下的深度渗透。

- 身份管理厂商,如:派拉软件、亚信安全、竹云科技、芯盾时代、中科恒伦、上海宁盾;

- 密码技术厂商,如:信安世纪、吉大正元、格尔软件;

- 网络安全厂商,如:奇安信、绿盟科技、天融信、易安联、指掌易;

- 新兴零信任厂商,如: 安几科技、持安科技。

未来,在政企数字化改造和工业互联网安全建设加速的背景下,动态认证预计将与零信任访问控制平台深度融合,实现更广范围的场景落地。

(二)受数据安全、隐私合规政策影响,隐私计算在产业中加速落地

隐私计算 作为数据要素流通的核心支撑技术,也是个人隐私保护的核心技术之一。但对算法研究、系统架构和软硬件协同的要求高,落地门槛也远高于传统数据安全方案。当前落地重点集中在跨机构金融风控、跨域政务数据共享、产业链上下游数据协作等领域。

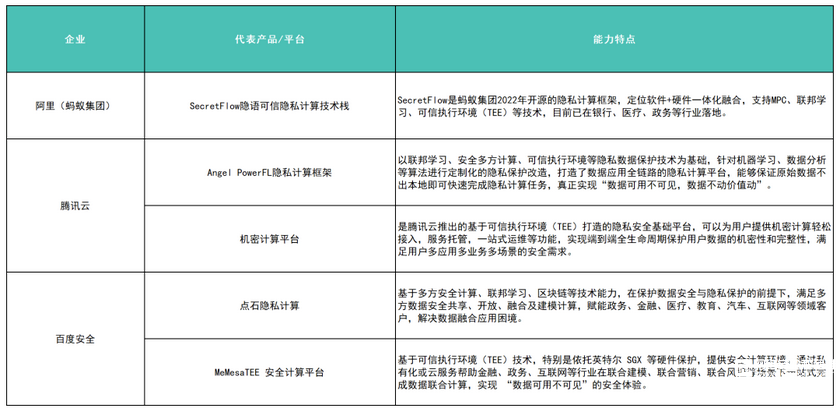

隐私计算能力的研究者,目前高度集中于大型互联网企业和云服务商中,如 阿里,腾讯、百度等,这类企业在推动隐私计算发展中具备以下优势:

- 研发与资金能力:能承担从原型研发到工程化部署的全流程投入。

- 数据与场景驱动:拥有大规模异构数据及金融风控、广告推荐、政务协同等复杂业务场景,能推动技术持续落地。

- 合规压力驱动:这类企业作为数据处理量最大的主体,数据安全监管要求日益趋严,特别是在数据跨境流通管理中,更是面临了严峻的隐私合规风险,迫使其引入隐私计算以满足法律合规。

国内代表性的隐私计算平台

国内代表性的隐私计算平台

(三)由于AI技术广泛应用,部分头部数字身份厂商开始AI身份管理及新一代AI IAM产品形态的探索

AI在身份管理中的适用性与应用场景相关。基于身份的访问控制是一组对确定性要求较高的安全策略,在访问控制场景下,相比于AI技术企业更喜欢应用传统的ACL规则。但在与数字身份管理相关的业务流程(如 流程审批,员工“进-调-离”管理)中,应用AI助手能很好提升企业办公效率、友好性,降低管理员操作复杂度。特别是在流程复杂、人员进调离频繁的场景中。

当前,头部数字身份厂商已开始相关技术和产品的研发和探索。具体方向包括:具备情境感知的零信任访问代理、自动化执行身份全生命周期管理的AI Agent、跨多域的智能身份联邦系统等。AI Agent赋能身份管理具有以下特征:

- 自然语言交互:利用对话式AI提升运维与管理效率,使身份生命周期管理更直观和自动化。

- 情境感知与自适应:基于实时环境变量、行为模式、设备可信度动态调整访问策略。

- 预测与防御能力:通过机器学习模型进行异常行为检测和潜在风险预测,提前阻断高风险操作。

国内代表性能力研究者,如:派拉软件。调研中,派拉软件技术总监茆正华介绍说:这类技术将优先在制造行业、销售管理等强人员管理领域试点应用。但同时,AI Agent应用的身份管理在决策可解释性、模型安全、审计合规等方面面临新挑战。尤其是在关键基础设施、政务、金融领域,AI身份管理系统的透明度与可控性将成为落地前提。

(四)受网络攻击因素影响,ITDR技术、AI伪造身份识别在国内也得到一定程度发展

随着深度伪造、账户接管、身份凭证盗用等攻击手段不断演化,身份威胁检测与响应(ITDR)及AI伪造身份识别技术开始在国内得到关注与发展。

然而,国内数字身份管理与网络安全的技术研究,在行业中长期处于割裂的状态:传统身份管理厂商在安全威胁检测、威胁情报与防御体系建设方面积累有限;网络安全厂商虽具备威胁检测与防护能力,但业务上往往不深入涉及身份治理与访问控制;跨域融合的技术研发能力较为稀缺。目前这些领域在国内的发展尚处于早期阶段。

- ITDR领域:能力提供者需要兼备身份管理与网络安全的跨域技术能力。代表性企业,如:无胁科技。该企业能够在威胁检测、异常行为分析、策略响应等方面实现与身份体系的深度结合。

- AI伪造身份识领域:代表性厂商多源自内容安全、反欺诈或视频图像取证技术积累,如:网易易盾、东方通、顶象科技、国投智能、中科睿鉴、瑞莱智慧,以及商汤科技、依图科技等。这些企业在多模态数据处理、图像与视频篡改检测等方向具备优势。

随着国家在AI生成内容治理(AIGC监管)和数字身份安全标准化方面的持续推进,ITDR与AI伪造识别有望成为数字身份安全体系中的关键防御能力,并与零信任架构、动态认证、隐私计算等技术共同构成“多层次身份安全防护体系”。

三、国内外市场发展对比分析

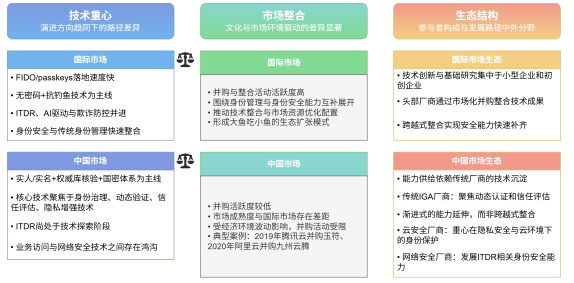

由于中外技术、文化差异,技术进展、市场格局等方面的差别较大。本节从分别技术重心、市场整合、生态结构三方面对国内外市场进行了差别分析。

(一)技术重心:演进方向趋同下的路径差异

从整体发展脉络来看,中国与国际市场在身份安全领域的技术演进方向基本一致,均呈现从“基础身份认证与管理”向更高级的“身份安全防护及智能防御”方向升级的趋势。但在具体技术路线的选择、落地节奏及核心聚焦点上,中外市场存在显著差异。

以美国为主的国际市场,FIDO/passkeys落地速度更快,配合风险引擎、持续认证、零信任架构与标准化联邦(OIDC/OAuth等)形成“无密码+抗钓鱼”的主线。身份安全防护技术方面,ITDR、AI驱动与欺诈防控并进,并成为新增长点。身份安全与传统身份管理和访问控制能力快速整合。

中国,以实人/实名+权威库核验+国密体系为主线,网证在高可信与合规刚需场景推进迅速,对抗钓鱼能力更多依赖终端/风控与业务风控联动。网络安全、数据安全、隐私合规是主要驱动因素,核心技术聚焦于身份治理、动态验证、信任评估、隐私增强技术。ITDR尚处于技术探索阶段,相关能力研究的厂商较少,技术成熟度相对滞后。一方面可能源于业务访问与网络安全技术之间的鸿沟;另一方面,可能是受企业业务管理与网络安全管理团队职责分工的影响。

(二)市场整合:文化与市场环境驱动的差异显著

从并购活动特征来看,中外企业文化差异及市场成熟度的不同,导致国内外并购行为呈现明显差距。

国际市场中,数字身份领域的厂商并购与整合活动活跃度颇高,主要围绕身份管理能力与身份安全能力的互补性展开。这种高频并购不仅推动了技术整合,也加速了市场资源的优化配置。

相较之下,中国数字身份市场的并购活跃度较低。一方面,国内市场的成熟度与美国等国际市场存在差距,市场化程度尚未达到充分竞争下的资源快速流动状态;另一方面,受近几年整体经济环境波动的影响,并购活动进一步受限。目前,国内市场公开的典型并购除2019年腾讯云并购玉符、2020年阿里云并购九州云腾两起案例外,其余领域暂未出现有影响力的并购事件。

(三)生态结构: 参与者构成与发展路径的中外分野

身份安全市场的参与者构成上,国内外市场存在共性 —— 均以身份治理与管理(IGA)厂商和网络安全厂商为核心力量。但在核心参与者的发展路径与生态角色上,中外市场呈现显著差异。

以美国为代表的国际市场,身份安全领域的技术创新与基础研究多集中于小型企业和初创企业,这类主体凭借灵活性和专注度成为技术突破的重要源头。而身份管理、网络安全乃至通信领域的头部厂商,则普遍通过市场化并购手段,将小型企业的技术成果与自身资源整合,实现安全能力的快速补齐与业务拓展,形成了 “大鱼吃小鱼” 的生态扩张模式。

国内身份安全市场的能力供给更多依赖于相关领域具备深厚基础研究积累的传统厂商,以身份安全为核心赛道的创新型企业数量相对较少。如,

- 传统IGA厂商依托在身份治理领域的技术沉淀,主要聚焦于动态认证和动态信任评估能力的深化,

- 网络安全厂商则基于在风险感知与应急响应领域的既有优势,重点发展ITDR(身份威胁检测与响应)相关的身份安全能力;

- 云安全厂商凭借对数据合规需求的深刻理解和充足的研发资源,将重心放在隐私安全与云环境下的身份保护技术上。

这种以传统厂商技术积累为基础的生态结构,决定了国内身份安全市场的发展更偏向于渐进式的能力延伸,而非通过并购实现的跨越式整合。